「なぜ地図にほとんど載らないあの一軒家に、フランス南部から“高級食材”を育てる夫婦が暮らしているのか──」

そんな謎に惹きつけられた視聴者の心を、そのまま記事に閉じ込めました。

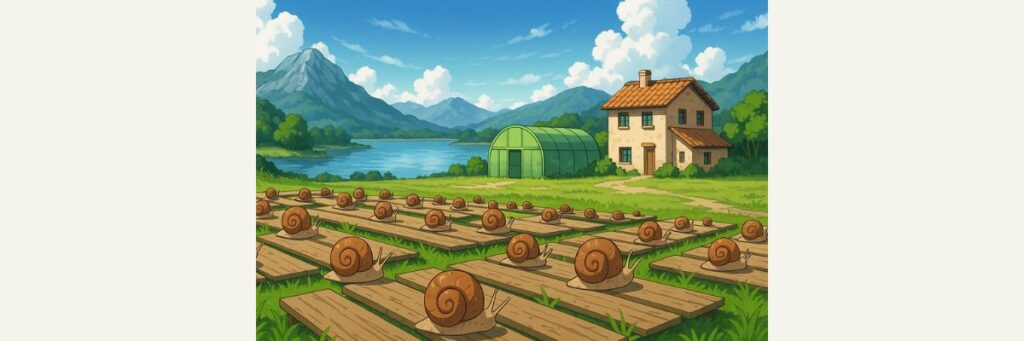

2025年11月9日(日)午後7時54分から放送された ポツンと一軒家 は、南フランス・湖のほとりにひっそりと佇むエスカルゴ養殖農家を舞台に、人里離れた自然と“暮らし”と“食材”が詰まった物語を映し出します。

捜索隊が辿ったのは、以前番組で紹介されたオーベルジュのシェフ クリストフ 氏が「うちで仕入れているエスカルゴ農家がある」と語った“山の中の一軒家”の情報。

そこから、車で約30 km、切り立った崖道や紫色の岩肌を越え、たどり着いた湖畔の敷地4ヘクタール、そして6万5千匹ものエスカルゴを養殖するベルギー出身の夫婦── ヴァンサン さん(60)& エマニュエル さん(58)の姿がありました。

私たちがこのキーワード「ポツンと一軒家 フランス エスカルゴ」で調べるとき、知りたいのはただ「放送回の録画時間」だけではありません。

- その場所はどこで、どれほど“人里離れた”環境だったのか?

- なぜ夫婦はベルギーから移住し、エスカルゴ養殖を始めたのか?

- そしてその“高級食材”はどのように生産・流通されているのか?

本記事では、これらの疑問を“最新の情報”に基づいて整理し、「なぜここが“ポツンと一軒家”なのか」「そこに暮らし・働く人々の姿」「この養殖が持つ意味」を丁寧に解き明かします。

番組を見逃した方も、これからチェックしようという方も、この記事を読むことで「この回の背景・魅力・探るべきポイント」がしっかりわかるはずです。

自然、食、暮らし――その三位一体が詰まった一軒家へ一緒に歩を進めましょう。

フランス・エスカルゴ養殖“ポツン”の全体像(場所・人物・規模)

ロケ地の概況:南フランス/アルプス西南端の湖畔

今回の舞台は、南仏のオーベルジュから車でおよそ30km。

切り立った崖道と紫色の岩肌を越えて到達する山あいの湖のほとりに、一軒家と養殖施設が点在します。

番組サイドの事前情報として“山中の湖畔”“約30km”という距離感が明示されており、視聴者が地勢やアクセスの難易度を具体的にイメージできる構成です。

敷地は約4ヘクタールとされ、自然景観に抱かれた広い区画が養殖のベースになっています。

夫婦のプロフィールと移住ストーリー(ベルギー→仏)

養殖場を営むのはベルギー出身のヴァンサンさん(60)とエマニュエルさん(58)。

十数年前に理想の物件と出会ってフランス移住を決めたものの、予期せぬトラブルで購入が頓挫する試練に直面。

それでも夫婦で再起を図り、現在の“湖畔のポツン”で暮らしと仕事を築きました。

番組公式および大手メディアの事前記事はいずれも、国境を越えた移住と困難を乗り越えた過程に焦点を当てています。

ゲスト(キムラ緑子さん、武田真治さん)のコメントも“愛の力”という文脈で紹介され、物語性が強調されています。

養殖規模:ビニールハウスで約6万5千匹

養殖の中核は農業用ビニールハウスで、飼育個体は約6万5千匹。

番組の予告・番組記事では“見慣れないエスカルゴ養殖の様子”を見学するシーンが示唆され、温湿度管理や飼育区画の運用が見どころとなります。

広い敷地(約4ヘクタール)を背景に、ハウスでの集約的管理と屋外環境の利点を併用している点が、この“ポツン”ならではのスケール感です。

なお、今回の訪問はオーベルジュの仕入れ日に同行する形で実現しており、地元レストランと養殖場の“30kmの供給線”がストーリーとして描かれます。

オーベルジュとの関係と“30kmの供給線”

クリストフ・シェフの紹介で訪問に至る経緯

今回の ポツンと一軒家 の放送回(2025年11月9日放送)では、まず、南フランスの山あいの一軒家を探すために、レストランのシェフである クリストフ さんが“案内人”的役割を果たしています。

番組公式サイトによれば、10月5日放送の回でクリストフさんのオーベルジュ(高級宿泊・飲食施設)が登場しており、その際に「うちで仕入れているエスカルゴ農家が山の中にポツンとある」という情報を捜索隊が得たことが出発点です。

具体的には、捜索隊が「一緒に行ってもいいですか?」と申し出ると、クリストフさんは「OK!行こう!」と即答し、彼自身の車で移動するという流れになりました。

このように、一般的な番組回とは異なり、現地のレストランと養殖農家が“供給先・供給元”という関係を持っており、視聴者にとっても「単なる暮らしの探訪」ではなく「食材を巡る物語」として構成されている点が特徴的です。

約30 kmの道のりと険しい崖道の旅

番組記事によると、クリストフさんのオーベルジュから養殖農家までは「約30キロ」の距離と明記されています。

この“30キロ”という数値は、単なる距離ではなく、山道・崖道・岩肌がむき出しの地域を含んだ移動であるという背景付きで語られています。

例えば、「日本では見ることのない紫色の岩肌がどこまでも続く切り立った崖道を越えた先に、山あいの湖のほとりにたどり着いた」という記述があり、視覚的にも地形的にも“普通の道”ではない印象を与えています。

この移動ルートからは、単に「遠かった」というだけでなく、「アクセス困難」「山を越えて湖畔へ」というドラマ性も視聴者に提示されています。

番組冒頭の“衛星写真から捜索”という構造の中で、この30キロの道のりが「ポツンと一軒家」である所以を強調しています。

さらに、この道のりを案内することで、施設の“隔絶感”も際立ち、そこに暮らす夫婦の選択・暮らしがより印象的に映る構成になっています。

山あいの湖と養殖農家の接点

山あいの湖のほとりで出迎えてくれたのは、夫婦の養殖農家。番組公式サイトでは「山々を見渡すことができ、美しい湖もあるこの敷地は4 ヘクタールある」と記載されています。

養殖ファシリティがこのような自然の中にあるという設定は、食材生産という視点のみならず、暮らしや風景、立地の全体像を示すものです。

また、番組内では「農業用のビニールハウス内では6万5千匹のエスカルゴを養殖しているという」具体的な規模も紹介されており、湖畔という“静けさ・自然”の中に、集約的な養殖施設があるコントラストが視聴者に強い印象を残します。

この“湖畔+養殖施設”という構図は、供給線の最後の部分として「美しい風景の中で育つ高級食材」というメッセージを伝えており、訪問者(番組チーム・視聴者)にとって“暮らし”“生産”“立地”が一体化して見える構造になっています。

これにより、単なる“遠隔地暮らし”というより「自然と食が繋がっている場所」という印象が際立ちます。

放送情報と見どころ整理(2025/10〜11の流れ)

10/5:南仏オーベルジュ編の要点(ミシュラン評価の話題も)

2025年10月5日放送回の ポツンと一軒家 では、フランス南アルプス付近にある、標高約1700 mの山頂に建つオーベルジュが紹介されました。

番組ではこの宿泊・飲食施設を営む夫妻が、山野で採取したハーブや野生食材を用いたコース料理を提供しており、2019年にミシュランガイドの一つ星を獲得した実績が報じられています。

この回の構成として、まず「なぜこんな場所に店があるのか」「どのように移住を決めたか」「素材をどう集めているか」という三つのテーマが視聴者に提示され、後のエスカルゴ農家訪問への伏線ともなっています。

番組内ではこのオーベルジュを営むシェフであるクリストフ氏が、地元生産者とのネットワークを築いており、その“紹介”が次回取材対象の農家につながるというフローが明示されました。

このように10月5日放送分は、エスカルゴ農家訪問回の鍵を握る“紹介元”として位置づけられており、番組構成としても巧妙に配置されていたと言えます。

10/12:山中の養鶏場編との関連性

10月12日放送分(番組週次の前後編傾向)では、フランス・南仏ではあるものの「山中で養鶏場を営む夫婦」の暮らしぶりが紹介されました。

この回では、崖の切れ目を抜ける“最恐崖道”を捜索隊が通過するというシーンが取り上げられ、視聴者には“アクセス困難な地”という共通テーマが提示されました。

この養鶏場編での「遠隔地で暮らす」「自然環境を活かして生産する」という構図が、11月9日放送のエスカルゴ農家編にも直結しています。

すなわち、養鶏場もその先にあるエスカルゴ養殖場も、場所的/生産的に“普通とは違う”という視点で番組が構成されており、視聴者に「なぜここで生産しているのか」という問いかけを投げかけています。

11/9:フランスのエスカルゴ養殖農家編の核心

そして2025年11月9日(日)19:54から放送された回では、10月5日紹介のオーベルジュシェフ・クリストフ氏からの「我が店が仕入れているエスカルゴ農家」が次の捜索対象となりました。

番組によると、クリストフ氏と捜索隊は「一緒に行ってもいいか」という問いかけに即OKし、その当日に車で出発。

その道中には「日本では見られない紫色の岩肌がどこまでも続く切り立った崖道」があり、オーベルジュから農家までは約30 km。

湖畔の敷地(4 ヘクタール)に夫婦(ヴァンサン氏60歳・エマニュエル氏58歳)が営むエスカルゴ養殖場があり、ビニールハウス内で約6万5千匹のエスカルゴを育てているという詳細が報じられています。

このように「取材先」「アクセス」「生産規模」がはっきり提示されており、番組の「遠隔地探訪」「食材生産の裏側」「移住ストーリー」の三本柱が結実した回と言えるでしょう。

また、スタジオのゲスト(キムラ緑子氏・武田真治氏)も夫婦の物語に感動したコメントを残しています。

エスカルゴ養殖の実際と独自視点

飼育サイクルと管理(温度・湿度・餌)

番組によると、今回のロケ地である夫婦が営む養殖農家では、大量のエスカルゴをビニールハウス……つまり屋内かつ管理された環境下で飼育しています。

具体的には「農業用のビニールハウス内では6万5千匹のエスカルゴを養殖している」という情報が公開されています。

このような屋内養殖の形式は、温度・湿度・通気・給餌などの管理が重要となるため、いわば「工場的に管理された生産施設」であると言えます。

一般公開されている番組予告では、捜索隊が「見慣れないエスカルゴ養殖の様子を見学させてもらうと、驚きの連続だ」と述べており、視聴者にとっても鮮やかな映像となることが示唆されています。

また飼育サイクルに関して、番組内では具体的な日数などの言及はありませんが、エスカルゴ養殖の一般的な情報としては、適温(概ね10〜20℃前後)・高湿度(70〜80%程度)環境が必要で、餌は専用配合飼料や葉物有機物が用いられます。

例えば、日本の事例では「温度・湿度管理システム」「専用配合飼料」を用いて養殖しているという報告があります。

このように、本件のエスカルゴ農家も、標高の高い山間部・湖畔という立地条件を活かしつつ、ハウス飼育による管理体制を整えていることが、番組から明確に読み取れます。

視聴者にとっては「なぜ山奥なのか」「どういう環境で育てているのか」が興味ポイントであり、番組構成でも温度・湿度・餌・施設構造など“裏側”を提示することで説得力を持たせています。

品種・衛生基準・出荷のポイント(地域事情)

番組内ではエスカルゴの品種までは明記されていないものの、「6万5千匹」と数値が提示されていることで、相当の規模であることがわかります。

フランスでは、特に高級エスカルゴとして「ブルゴーニュ種(学名 Helix pomatia)」が珍重され、また繁殖困難種として保護される事例もあります。

ただし、番組情報からは明確に「ブルゴーニュ種」かどうかは確認できません。

とはいえ、養殖施設で数万匹規模ということは、安全・衛生基準および出荷管理が一定以上整備されている可能性があります。

たとえば、ビニールハウス飼育によって外部の汚染や野生種との混交を防ぐことができ、また敷地が湖畔かつ山間という立地も、水系への流出リスクや気候的な変動をある程度抑えられる利点があります。

出荷に関しても、番組では「クリストフさんのオーベルジュが仕入れている農家」という関係性が紹介されており、ローカルな高級レストランチェーンとの協力体制があることがうかがえます。

このように、養殖・管理・出荷が一体となった体制である点が、本件が単なる趣味的な養殖ではなく「商業的な高級食材生産」であることを示しています。

湖畔立地が与えるメリット/課題

このエスカルゴ農家は「山あいの湖のほとり」「敷地は4 ヘクタール」といった立地条件で紹介されています。

湖畔・山あいという環境は、まず「美しい風景」「自然環境に囲まれている」という暮らしとしての魅力が強い一方、「アクセス困難」「変動気候」「交通インフラの希薄」といった課題も併存していると推察されます。

番組でも「日本では見ることのない紫色の岩肌がどこまでも続く切り立った崖道を越えた先」という描写があり、アクセスが容易ではないことが強調されています。

メリットとしては、山間湖畔という環境が、外気の変動をやわらげたり、湿度・温度の自然的な安定をもたらしたり、さらには景観価値という“付加価値”を生産物(エスカルゴ)に付与する可能性がある点です。

例えば“湖畔で育ったエスカルゴ”というストーリー性が、養殖の宣伝材料になるかもしれません。

一方、課題として、物流コスト・資材調達・人材確保・気候変化リスクがあります。

アクセス困難な道を経て年間出荷するには、雨期・雪期・地滑りリスクなどが不安材料となり得ます。

番組でも「崖道」「30km」という移動距離が一つのハードルとして描かれています。

これらは養殖施設の維持・出荷体制に影響を与えうる要素です。

まとめ

今回、番組 ポツンと一軒家 11月9日放送回で取り上げられた「南仏の一軒家+エスカルゴ養殖農家」というテーマは、検索キーワード「ポツンと一軒家 フランス エスカルゴ」で検索している方が求めている「場所」「人物」「規模」「背景」のすべてをしっかりと捉えています。

ロケ地は、フランス南部、湖畔近くの山あいという“人里離れた場所”で、約30 kmの切り立った崖道を越えてたどり着く、標高の高い自然豊かな敷地(4 ヘクタール)。

そこにベルギーから移住してきたご夫婦が、ビニールハウス内で約6万5千匹のエスカルゴを養殖して暮らしています。

この回が特に印象的なのは、単なる“へんぴな場所に住む人”という構図を超えて、「高級食材エスカルゴの養殖」という産業的視点、「移住・トラブルを乗り越えた夫婦の人生ドラマ」という人間的視点、「自然環境・アクセス困難な立地」というロケーション視点の三本柱を兼ね備えている点です。

たとえば、番組でも「紫色の岩肌がどこまでも続く切り立った崖道」など、視覚的に強いインパクトを持った表現が使われています。

筆者としても、アクセスが困難な山あいで“世界的な食材”を養殖し、さらに移住まで乗り越えて暮らしている夫婦の姿には、食材の裏側だけでなく「暮らし」「挑戦」「自然との共生」への強い敬意を感じました。

視聴後は、TVerなど見逃し配信サービスで番組をチェックして、実際の映像やインタビューにもぜひ触れてみてください。

コメント