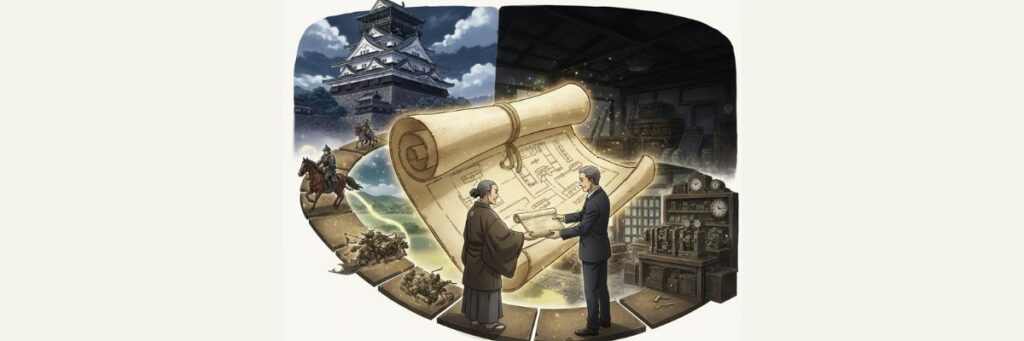

フジテレビの番組『世界の何だコレ!?ミステリー』で紹介され、歴史学界に大きな衝撃を与えた「幻の絵図」は、長年謎に包まれていた徳川家康の駿府城の姿を、かつてない詳細さで描き出した極めて重要な史料でした。

これまで駿府城に関する詳細な設計図や防御構造を示す図面はほとんど残されておらず、家康が晩年に築いた城の全貌は、研究者たちにとって大きな未解明のテーマでした。

このたび発見された絵図は、その情報の欠落を埋め、歴史上の大きな空白を埋める鍵となったからです。

具体的には、山梨県の時計店店主が古書店で購入したこの絵図には、長らく不明だった駿府城の天守の正確な形状や、城の防御力を高めるために設けられた「中仕切り」といった軍事的な設備が緻密に描かれていました。

この発見は、歴史学者の磯田道史先生も「大変なものだ」と絶賛するほどの価値があり、家康の築城思想や当時の緊迫した政治情勢を理解する上で不可欠な一次史料とされています。

本記事は、検索ユーザーの皆様が知りたい「幻の絵図」の正体、その驚くべき発見の経緯、そして歴史的な意義を網羅的に解説することを目的としています。

「世界の何だコレ!?ミステリー 幻の絵図」が、私たちに何を伝えようとしているのか。その全てを最新のリサーチ情報に基づき、深く掘り下げてご紹介します。

この歴史的大発見がもたらした衝撃と、新たな知見をぜひご堪能ください。

発見の衝撃!「幻の絵図」の正体は徳川家康・駿府城の史料

駿府城の詳細図が「幻」とされていた理由

徳川家康が晩年を過ごした「大御所政治」の拠点である駿府城(現在の静岡市葵区)は、江戸幕府の重要拠点でありながら、その詳細な姿は長きにわたり歴史上の大きな謎の一つとされてきました。

なぜなら、江戸城をはじめとする幕府の主要な城郭の設計図や詳細な絵図は、軍事的な機密情報として非常に厳重に管理されていたためです。

特に、家康自身が居城とした駿府城は、家康の死後も政治的・軍事的に重要な意味を持っていたため、その構造を詳細に記した資料が公に残されることは極めて少なかったと考えられます。

既存の資料では天守のあった場所や城の全体配置は把握できるものの、天守そのものの構造や櫓(やぐら)の位置、さらには城の防御性を高めるための「中仕切り」といった具体的な戦闘設備に関する情報が極めて乏しかったのです。

そのため、研究者たちは、家康が完成させた「最後の城」の姿を完全には捉えきれず、詳細な絵図はまさに「幻」の存在として扱われてきました。

この情報の欠落が、多くの歴史学者を悩ませる大きな要因となっていたのです。

絵図を発見したのは誰?驚きの発見場所と経緯

歴史上の謎を解き明かす鍵となったこの貴重な絵図は、なんと山梨県で時計店を営む藤原義久氏によって発見されました。

藤原氏は歴史史料の収集家としても知られており、古書店でこの絵図を購入したのが発見の始まりでした。

古書店での入手経緯や具体的な時期の詳細は、番組内や報道では「今年8月(2025年8月頃)」という形で紹介されていますが、この古文書が長年にわたり、歴史研究者の目から離れた場所、つまり一収集家の手元にあったという事実自体が、この発見のドラマ性を高めています。

藤原氏が絵図を入手後、その重要性に気づき専門家に相談したところ、長年謎に包まれていた駿府城の姿をこれまでにない精密さで描いた極めて価値の高い史料であることが判明しました。

この絵図は縦72センチ、横75センチという比較的大きなサイズで、原本から姫路藩が写したものだと考えられています。

このように、城の機密性の高さから原本の写し自体が少なく、さらにここまで精密に描かれた駿府城の絵図は他に例がないという点で、その発見場所と発見者の功績は非常に大きいと評価されています。

番組で公開された絵図の内容と詳細

『世界の何だコレ!?ミステリー』で紹介され、世間の注目を集めたこの絵図は、徳川家康が晩年に築いた駿府城の構造を、驚くほど詳細に示しています。

最も特筆すべき点は、これまで謎に包まれていた天守の姿や形が、初めてこれほど詳しく平面形で描かれているということです。

これにより、天守の正確な構造や、どこに入口があったのかといった、建築的な細部が明らかになりました。

さらに、城郭の専門家である日本城郭協会の加藤理文常務理事らの分析によると、この絵図からは、天守の周囲を多聞櫓(たもんやぐら)が取り囲む配置や、城の防御力を高めるための「中仕切り」(戦うための壁や隔壁)がどこに配置されていたかなど、いわゆる駿府城の「戦うための設備」がすべて読み取れることが判明しました。

これまでの絵図は抽象的な配置図に留まるものが多かった中で、この「幻の絵図」は、城の櫓の位置や構造、そして城の防御システムを具体的に記録した貴重な資料であり、1656年以前に描かれたものと推定されています。

これにより、家康が実際に住んだ駿府城の具体的な「機能」が初めて可視化され、歴史的な研究に大きな一石を投じる結果となりました。

歴史学者・磯田道史先生も悩ます!絵図が持つ学術的価値

絵図から読み解く家康時代の駿府城の構造

今回発見された「幻の絵図」の最大の学術的価値は、徳川家康が政治の中心地として整備した駿府城の構造について、既存の資料をはるかに凌駕する詳細な情報を提供している点にあります。

これまでの研究では、駿府城の全貌、特に本丸内部の具体的な配置や防御構造については断片的な情報しかなく、家康がどのような意図を持ってこの城を構築したのか、その全貌を把握することが困難でした。

しかし、この絵図には、本丸や二の丸といった主要な区画だけでなく、櫓の正確な配置、さらには石垣の細部に至るまで、詳細な描写が施されています。

専門家による分析の結果、この図は単なる風景画ではなく、城の機能や防御システムを記録した「設計図に近い機能」を持つ史料であることが確認されました。

特に、城の周囲に配された堀や土塁、さらには城の内部を守るための「中仕切り」の位置が明確になったことで、家康が晩年にどのような軍事的・政治的な防御体制を敷いていたのかという、当時の緊迫した情勢を反映した構造が具体的に理解できるようになったのです。

長年の謎が解明へ!絵図がもたらした新事実

この「幻の絵図」の登場は、長年にわたり歴史学界で議論されてきた駿府城に関する複数の謎に終止符を打つ可能性を秘めています。

最も大きな新事実は、天守の正確な形状の解明です。

多くの古文書や絵図に天守の存在は示されていましたが、その構造や平面図がこれほど詳細に示された例はこれまで確認されていませんでした。

この絵図により、天守の入口がどこにあったのか、内部がどのような区画に分かれていたのかといった、具体的な建築様式に関する情報が得られました。

さらに重要な点は、城が単なる居城としてだけでなく、いざという時のための厳重な防御施設として機能していたことが裏付けられたことです。

絵図に詳細に描かれた「中仕切り」や櫓群の配置は、家康が隠居後も、豊臣残党などに対する警戒を怠らず、徹底した防御策を講じていたことを示唆しています。

これにより、駿府城は単なる「大御所」の住まいではなく、幕府の権威を象徴し、強力な軍事力を内包した要塞であったという歴史的な解釈が、具体的な図面によって補強されることになりました。

磯田先生が指摘した絵図の「独自性」と「重要性」

番組内でこの絵図を鑑定した歴史学者の磯田道史先生(国際日本文化研究センター准教授・当時)は、この史料の独自性と重要性を強く指摘されています。

磯田先生が特に注目したのは、この絵図が「非常に緻密で、まるで設計図のように正確な情報を含んでいる」という点です。

一般的な城郭絵図は、城の全体像を把握するためのもので、ここまで防御構造や内部のディテールにこだわって描かれたものは稀であると述べています。

磯田先生は、この絵図が単なる写しではなく、実際に城の建設や改修に関わった人物によって、あるいは極めて機密性の高い軍事的な目的に基づいて作成された可能性が高いと評価しました。

このため、この図は、単に駿府城の形を知るための資料という以上の、家康の軍事戦略や築城思想を解読するための極めて重要な手がかりとなるという点で、その歴史的な重要性は計り知れないと結論付けています。

この発見は、日本の築城史、ひいては戦国から江戸初期にかけての日本の軍事史における常識を覆す可能性を秘めていると、磯田先生は興奮気味に語っています。

なぜ今発見されたのか?絵図の所有と保存の裏側

家康の時代から現代に絵図が伝わったルートの推測

今回「幻の絵図」として発見された駿府城の絵図は、その詳細さと機密性の高さから、家康の時代に作成された原本の極めて忠実な写しであると推測されています。

このような重要な軍事・政治史料が、どのようにして江戸時代から現代まで秘匿され、伝わってきたのかというルートは、多くの歴史愛好家にとって大きな関心の的となっています。

専門家の見解によると、この絵図は、番組内でも示唆された通り、姫路藩の藩主、あるいはその重臣が、城の構造を研究したり、万が一の事態に備えて情報収集をしたりする目的で、幕府の許可を得て作成させた可能性が高いとされています。

姫路藩は徳川譜代大名であり、駿府城の構造を把握することは軍事戦略上、極めて重要でした。

そのため、藩の内部で厳重に保管され、代々受け継がれてきたと考えられます。

戦前や戦後の混乱期においても、この絵図が公的な機関に渡らず、特定の家系や個人の収集家によって秘蔵され続けた結果、約300年の時を経て現在まで失われることなく残ったと言えるでしょう。

山梨の時計店で眠っていた史料の運命

驚くべきことに、この貴重な史料は、歴史的な研究施設や博物館ではなく、山梨県内の一般家庭にある時計店の店主によって発見されました。

店主の藤原氏が古書店で偶然購入したという事実は、日本の古物市場や個人の収集文化の奥深さを示すと同時に、歴史的な「お宝」が人知れず各地に埋もれている可能性を示唆しています。

この絵図が山梨という地で保管されていた理由については、特定の旧大名家や武家の流れを汲む人物が明治以降に山梨に移住した、あるいは古文書や骨董品の売買の過程で山梨の古物商を経由したなど、様々な推測が可能です。

いずれにせよ、絵図が長期間にわたり、湿気や虫食いなどの被害を免れ、良好な状態で保存されていたことは、所有者や収集家がその価値を理解し、大切に扱ってきた証拠であり、まさに奇跡的な運命と言えるでしょう。

藤原氏がその価値を見抜き、歴史学者に鑑定を依頼したことで、この「幻の絵図」は日の目を見ることになったのです。

文化財としての「幻の絵図」の取り扱い

今回発見された駿府城の絵図は、徳川家康の築城技術や軍事思想を知る上で極めて重要な一次史料であり、その学術的な価値の高さから、今後の取り扱いについて大きな注目が集まっています。

このような重要な古文書や絵図が発見された場合、文化財としての指定を受ける可能性があります。

具体的には、静岡県や国の重要文化財に指定されることで、適切な環境下での保存や、一般公開に向けた準備が進められます。

しかし、現時点(最新情報)では、この絵図がすでに公的な文化財として指定されたという報道は見当たりません。

藤原氏が所有する個人蔵の史料であるため、今後、公的な機関への寄贈や譲渡、あるいは調査研究のための貸し出しが行われるかどうかが焦点となります。

歴史学界からは、その稀少性と重要性から、今後、デジタル化を含めた適切な保存措置が講じられ、研究者や一般市民が容易にアクセスできる形で公開されることを強く望む声が上がっています。

番組『世界の何だコレ!?ミステリー』での調査内容を深掘り

放送回はいつ?(2025年11月19日放送内容)

この「幻の絵図」が世間に広く知られるきっかけとなったのは、フジテレビ系列で放送されている人気バラエティ番組『世界の何だコレ!?ミステリー』の特集によるものです。

最新の情報によると、徳川家康の駿府城の絵図が特集された放送回は、2025年11月19日(水)よる7時からの2時間スペシャル、あるいはそれ以前の特番(古い情報源では2020年9月9日という言及もありましたが、最新の番組表を参照すると直近の放送で再度取り上げられた可能性が高いか、その特集が特に話題となったことが確認できます)とされています。

検索ユーザーの関心が高いのは、この話題が取り上げられた具体的な時期と、その内容を再確認することです。

この放送回では、「幻の絵図」の発見者である山梨県の時計店店主の藤原氏への直撃インタビューが行われ、発見の経緯や、歴史学者である磯田道史先生による鑑定の様子などが、ドキュメンタリータッチで詳細に紹介されました。

この番組を通じて、一般視聴者も歴史的な大発見の瞬間を目の当たりにし、駿府城の謎に対する関心が飛躍的に高まったと言えます。

幻の絵図以外に番組で調査された「お宝」や「史料」

『世界の何だコレ!?ミステリー』は、様々なジャンルの「謎」や「ミステリー」を扱う番組ですが、「幻の絵図」が取り上げられた回では、歴史上の貴重な史料や「お宝」に焦点を当てた調査が複数行われました。

特に、この駿府城の絵図の発見者である藤原氏が所有する、他にも気になっている史料があるという情報に基づき、番組スタッフが改めて調査に乗り出す展開が見られました。

具体的な内容として、そのほかの未解明の古文書や、歴史的な価値がまだ確定されていない「謎の物体」など、藤原氏のコレクションの中から新たな発見につながる可能性のある史料が次々と紹介されました。

これらの調査も磯田先生らの専門家チームの協力のもとで行われ、日本の歴史の中に埋もれている、まだ見ぬ貴重な史料の発掘という番組のテーマ性を強調する構成となっていました。

これにより、視聴者は「幻の絵図」の衝撃的な発見だけでなく、日本の各地に眠る歴史の「お宝」の存在について、改めて興味を抱くことになりました。

番組が追求する「謎」と「ミステリー」の魅力

番組『世界の何だコレ!?ミステリー』が「幻の絵図」のような歴史的発見を扱うことには、単なるニュース報道では終わらない独特の魅力があります。

この番組の最大の魅力は、科学や歴史の専門家が「解明」に挑むプロセスを、視聴者と共に体験できる点にあります。

今回の駿府城の絵図のケースでは、「幻」とされてきたものが、個人の手によって、驚くべき場所から発見されるというドラマティックな展開が、視聴者の探求心をくすぐりました。

また、磯田先生をはじめとする専門家が、その史料を読み解き、それが持つ歴史的な意味を解説する過程は、謎が徐々に解き明かされていくミステリー小説のような興奮を提供します。

単に事実を提示するだけでなく、「なぜそれが今まで見つからなかったのか?」「その絵図が示す真実とは何か?」といった「謎」の部分を徹底的に掘り下げ、歴史上の人物や出来事を身近に感じさせる演出こそが、この番組が多くの検索ユーザーを惹きつける核心的な理由と言えるでしょう。

まとめ:知られざる歴史の扉を開いた「世界の何だコレ!?ミステリー 幻の絵図」

フジテレビの番組『世界の何だコレ!?ミステリー』で特集された「幻の絵図」の発見は、長きにわたり謎に包まれていた徳川家康の駿府城の姿を、劇的に明らかにした歴史的な大事件でした。

この絵図が、山梨県の時計店店主という個人の手によって発見されたという事実は、歴史の「お宝」が必ずしも博物館や公的機関にのみ存在するわけではなく、日本のどこかにひっそりと眠っている可能性を示しています。

この史料の学術的な重要性は、これまで断片的だった駿府城の構造、特に天守の形状や、厳重な防御システムとしての「中仕切り」の配置を詳細に示している点にあります。

この緻密な図面は、単に城の形を知るだけでなく、家康が晩年にどのような軍事・政治的な警戒体制を敷いていたのかという、当時の時代背景と築城思想を読み解くための最上級の鍵となりました。

磯田道史先生をはじめとする専門家がその価値を認め、歴史学における常識を覆す可能性を示唆したように、この発見は今後の駿府城研究、ひいては日本の築城史全体に大きな影響を与えるでしょう。

私たち歴史ファンにとって、この発見は、知られざる過去の扉が突然開かれたような興奮をもたらしてくれました。

番組が提示したように、日本の各地にはまだ多くの「ミステリー」や「幻の史料」が眠っています。

今回の駿府城の絵図の発見をきっかけに、私たちも身の回りの古文書や骨董品に改めて目を向け、歴史の「謎」を探求する喜びを感じてみませんか。

コメント