けんちん汁は、日本の伝統的な精進料理として、多くの人々に親しまれてきました。

その起源や地域ごとのバリエーション、そして家庭でのアレンジ方法を知ることで、けんちん汁の魅力を再発見できます。

特に、最新の『世界!ニッポン行きたい人応援団』では、ドイツからのゲストが日本各地のけんちん汁を体験し、その多様性と深い味わいを紹介していました。

この放送を通じて、けんちん汁が持つ地域ごとの特色や、各地の食文化との結びつきを再認識することができました。

また、家庭でけんちん汁を作る際には、季節の野菜を取り入れたり、健康志向のアレンジを加えることで、さらに豊かな食卓を演出できます。

けんちん汁は、シンプルな材料と調理法でありながら、奥深い味わいと栄養価を持つ料理です。

ぜひ、この機会にけんちん汁を作ってみて、その魅力を味わってみてはいかがでしょうか。

けんちん汁とは?その歴史と特徴

けんちん汁の起源と歴史

けんちん汁の起源には、主に2つの説が存在します。

一つ目は、神奈川県鎌倉市にある建長寺(けんちょうじ)で作られていた「建長汁」が、時を経て「けんちん汁」と呼ばれるようになったという説です。

建長寺は鎌倉時代に創建され、700年以上の歴史を持つ禅寺であり、修行僧たちの精進料理としてこの汁物が提供されていました。

この料理は、野菜くずや豆腐を無駄なく活用する工夫から生まれたとされています。

もう一つの説は、中国の精進料理である普茶料理の一種「巻繊(けんちん)」が日本に伝わり、けんちん汁の原型となったというものです。

普茶料理は江戸時代初期に中国から伝来し、禅僧たちによって広められました。

「巻繊」は細切りにした野菜や豆腐を湯葉で巻いた料理であり、これが変化して現在のけんちん汁になったと考えられています。

精進料理としての位置づけ

けんちん汁は、肉や魚などの動物性食品を使用しない精進料理の一つとして知られています。

精進料理とは、仏教の戒律に基づき、植物性の食材のみを使用して作られる料理のことを指します。

けんちん汁では、昆布や干ししいたけから取っただしを使用し、野菜や豆腐などの具材を炒めてから煮込むことで、旨味を引き出しています。

このように、けんちん汁は精進料理の中でも具だくさんで栄養豊富な汁物として、古くから親しまれてきました。

使用される主な具材とその意味

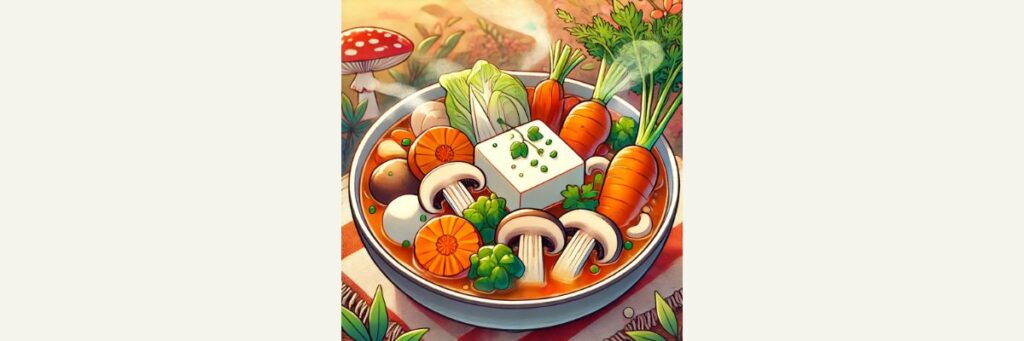

けんちん汁には、多様な野菜や豆腐が使用され、その組み合わせによって栄養バランスが整えられています。

主な具材としては、大根、にんじん、ごぼう、里芋、こんにゃく、豆腐などが挙げられます。

これらの具材は、それぞれ異なる栄養素を含んでおり、健康維持に役立ちます。

また、野菜を油で炒めてから煮込む調理法は、食材の旨味を引き出すだけでなく、精進料理における工夫の一つとされています。

さらに、けんちん汁に豆腐を手で崩して加える習慣は、建長寺の修行僧が豆腐を床に落としてしまった際、洗って再利用したことが始まりとされています。

この逸話は、食材を無駄にしない精神を象徴しており、けんちん汁の特徴的な調理法として受け継がれています。

地域ごとのけんちん汁のバリエーション

神奈川県鎌倉市の建長寺発祥のけんちん汁

けんちん汁の発祥地とされる神奈川県鎌倉市の建長寺では、精進料理としてけんちん汁が提供されてきました。

建長寺のけんちん汁は、昆布や干ししいたけから取っただしを使用し、野菜や豆腐を炒めてから煮込むことで、旨味を引き出しています。

このように、けんちん汁は精進料理の中でも具だくさんで栄養豊富な汁物として、古くから親しまれてきました。

岩手県の具だくさんで味わうけんちん汁

岩手県では、けんちん汁は地域の郷土料理として親しまれています。

特徴的なのは、にんじん、大根、ごぼう、こんにゃく、きのこ、山菜、豆腐、ねぎなど、多彩な具材が使用されることです。

特に、豆腐を油で炒めてそぼろ状にするのが特徴で、そのため硬めの手作り豆腐を使う家庭が多かったとされています。

また、庭仕舞いやお正月に大量に作り、温め直して食べる習慣があり、一晩置くことで味がしみて美味しくなるとされています。

関東地方の節分行事とけんちん汁の関係

関東地方の一部地域では、節分の際にけんちん汁を食べる習慣があります。

これは、けんちん汁が体を温める料理であることから、寒い時期の行事食として定着したと考えられます。

また、けんちん汁は精進料理としての側面も持ち、節分の時期に食べることで、無病息災を願う意味合いが込められています。

けんちん汁の基本レシピと作り方

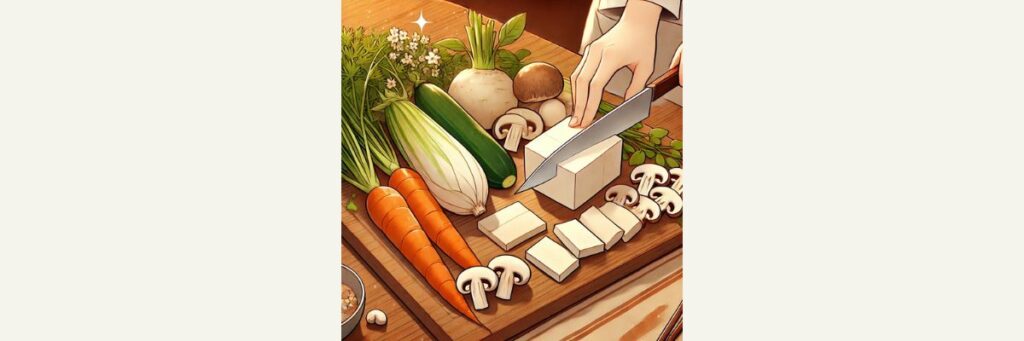

必要な材料と下ごしらえ

けんちん汁は、さまざまな野菜と豆腐を組み合わせた具だくさんの汁物です。

以下に、4人分の基本的な材料と下ごしらえの方法を紹介します。

- 大根:約50g。皮をむき、いちょう切りにします。

- にんじん:約30g。皮をむき、いちょう切りにします。

- ごぼう:約40g。皮を包丁の背でこそげ取り、斜め切りにして水にさらします。

- 里芋:2個。皮をむき、半月切りにします。

- 生しいたけ:2枚。石づきを取り、4等分に切ります。

- 木綿豆腐:約100g。キッチンペーパーに包み、30分ほど置いて水切りします。

- こんにゃく:1/4枚。スプーンで一口大にちぎり、塩少々でもみ、水洗いします。その後、水からゆで、沸騰したら5分ほど中火でゆでて水気を切ります。

- 油揚げ:1枚。熱湯をかけて油抜きし、水気をしぼり、幅を半分に切ってから細切りにします。

- ねぎ:1/2本。斜め切りにします。

- ごま油:大さじ1。

- だし汁:700ml。昆布や干ししいたけで取った精進だしが一般的です。

- 調味料:醤油大さじ2、塩ひとつまみ、みりん少々、酒少々。

調理の手順とポイント

- 炒める

鍋にごま油を中火で熱し、大根、にんじん、ごぼう、こんにゃくを入れて炒めます。全体に油がまわったら、油揚げを加えます。 - 煮る

だし汁を加え、煮立ったらアクを取り除きます。里芋、生しいたけを加え、弱めの中火で10分ほど煮込みます。 - 味付け

醤油、塩、みりん、酒で味を調えます。 - 豆腐を加える

水切りした木綿豆腐をひと口大にちぎり、鍋に加えてひと煮立ちさせます。 - 仕上げ

器に盛り付け、斜め切りにしたねぎを散らします。お好みで七味唐辛子をふると、風味が増します。

美味しく作るためのコツと注意点

- 具材の切り方:野菜は大きさを揃えて切ると、均等に火が通り、食感も良くなります。

- 炒める際のポイント:野菜をごま油でしっかりと炒めることで、香ばしさとコクが増します。

- だしの取り方:昆布や干ししいたけから取った精進だしを使用すると、深い旨味が引き出せます。

- 豆腐の扱い:豆腐は手でちぎって加えると、味のなじみが良くなります。

- アク取り:煮立てる際に出るアクは、こまめに取り除くと、澄んだ味わいに仕上がります。

これらのポイントを押さえて調理することで、けんちん汁の美味しさを最大限に引き出すことができます。ぜひお試しください。

けんちん汁を楽しむためのアレンジレシピ

季節の野菜を使ったバリエーション

けんちん汁は、季節ごとの新鮮な野菜を取り入れることで、四季折々の味わいを楽しむことができます。

例えば、春にはたけのこや菜の花を加えると、春らしい香りと食感が楽しめます。

夏にはズッキーニやトマトを入れて、さっぱりとした味わいに仕上げることができます。

秋にはさつまいもやきのこ類を加えると、ほっこりとした深い味わいになります。

冬には根菜類を多めに入れて、体を温める具だくさんのけんちん汁が楽しめます。

けんちん汁を使った別の料理アイデア

けんちん汁の残りを活用して、別の料理にアレンジする方法もあります。

例えば、けんちん汁にカレールーを加えてカレーうどんにすることで、だしの効いたスパイシーな一品に変身させることができます。

また、けんちん汁の具材を利用して雑炊を作ると、野菜の旨味が染み込んだ優しい味わいの雑炊が楽しめます。

さらに、けんちん汁をベースにしたお好み焼きやパスタなど、新しい料理に挑戦してみるのもおすすめです。

健康志向のためのヘルシーアレンジ

けんちん汁はもともと野菜中心のヘルシーな料理ですが、さらに健康志向のアレンジを加えることも可能です。

例えば、豆乳を加えてクリーミーに仕上げると、カルシウムやタンパク質を補うことができます。

また、キムチを加えて発酵食品の旨味と辛味をプラスすることで、腸内環境の改善にも役立ちます。

さらに、こんにゃくやしらたきを多めに入れてカロリーオフを図るなど、自分の健康状態や好みに合わせてアレンジすることで、けんちん汁の新たな魅力を発見することができます。

まとめ

けんちん汁は、日本の伝統的な精進料理として、多くの人々に親しまれてきました。

その起源や地域ごとのバリエーション、そして家庭でのアレンジ方法を知ることで、けんちん汁の魅力を再発見できます。

特に、最新の『世界!ニッポン行きたい人応援団』では、ドイツからのゲストが日本各地のけんちん汁を体験し、その多様性と深い味わいを紹介していました。

この放送を通じて、けんちん汁が持つ地域ごとの特色や、各地の食文化との結びつきを再認識することができました。

また、家庭でけんちん汁を作る際には、季節の野菜を取り入れたり、健康志向のアレンジを加えることで、さらに豊かな食卓を演出できます。

けんちん汁は、シンプルな材料と調理法でありながら、奥深い味わいと栄養価を持つ料理です。

ぜひ、この機会にけんちん汁を作ってみて、その魅力を味わってみてはいかがでしょうか。

コメント