長崎県五島列島には、古くからカッパにまつわる数多くの伝説が存在します。

この地域では、地元住民によるカッパの目撃談が語り継がれ、その存在が地域文化の一部となっています。

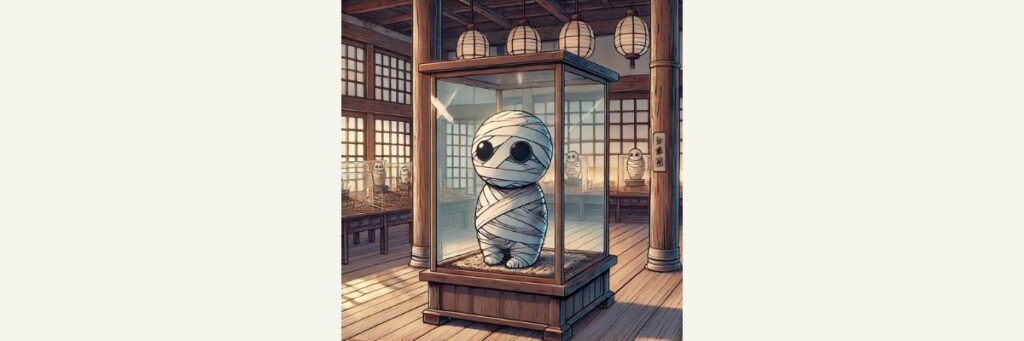

さらに、地元のお寺にはカッパのミイラとされる遺物が保管されており、その真偽が長年にわたり議論の的となってきました。

2025年3月18日放送予定のテレビ東京の特別番組『(秘)衝撃ファイル【UFO&未確認生物SP】』では、五島列島のカッパ伝説に焦点を当て、その謎に迫る内容が予定されています。

番組では、実際にカッパを撮影したと主張する人物へのインタビューが行われ、その映像が公開される予定です。

さらに、地元のお寺に保管されているカッパのミイラに対して、X線装置を用いた科学的検証が実施され、その結果が報告されるとのことです。

近年、未確認生物のミイラに対する科学的分析が進められています。

例えば、岡山県の寺院に伝わる「人魚のミイラ」は、X線撮影やDNA分析の結果、布や綿などの素材を組み合わせて作られた人工物であることが判明しました。

これらの事例は、カッパのミイラの正体を解明する上での参考となるでしょう。

五島列島のカッパ伝説やミイラの謎に迫る今回の番組は、未確認生物に興味を持つ視聴者にとって見逃せない内容となっています。

最新の科学技術を駆使した検証結果が、これらの伝説にどのような新たな視点をもたらすのか、注目が集まります。

五島列島に伝わるカッパの目撃情報

地元住民の証言とその信憑性

長崎県五島列島では、古くからカッパに関する伝説が語り継がれています。

地元住民の中には、実際にカッパを目撃したと主張する人々も存在します。

彼らの証言は、地域の民間伝承や文化と深く結びついており、これらの話は地域のアイデンティティの一部とも言えます。

しかし、これらの証言の信憑性については、科学的な検証が十分に行われていないため、慎重な解釈が必要です。

カッパ撮影者とのインタビュー内容

テレビ東京の特別番組『(秘)衝撃ファイル【UFO&未確認生物SP】』では、五島列島でカッパを撮影したとされる人物へのインタビューが行われました。

この人物は、川辺で不思議な生物を目撃し、咄嗟にカメラで撮影したと語っています。

映像には、水辺で動く小柄な生物の姿が捉えられており、これがカッパではないかと話題になりました。

しかし、映像の鮮明さや撮影状況などから、専門家の間でも意見が分かれており、決定的な証拠とは言えない状況です。

撮影された映像の分析結果

同番組内で公開されたカッパとされる映像は、専門家によって分析されました。

映像には、水辺で動く生物が映し出されており、その姿形からカッパの可能性が指摘されました。

しかし、映像の解像度や撮影距離の問題から、生物の詳細な特徴を特定することは困難でした。

一部の専門家は、映像に映る生物が既知の動物、例えばヌートリアやイタチなどの可能性を示唆しています。

最終的な結論として、映像だけではカッパの存在を立証するには不十分であり、さらなる調査が必要であるとされています。

お寺に保管されていたカッパのミイラの正体

ミイラのX線検査とその結果

長崎県五島列島のあるお寺には、カッパのミイラとされる遺物が長年保管されています。

このミイラは、地域の伝説や文化の一部として大切にされてきました。

テレビ東京の特別番組『(秘)衝撃ファイル【UFO&未確認生物SP】』では、このミイラの正体を解明するため、特別にX線検査が実施されました。

検査の結果、ミイラ内部には骨格構造が確認され、その形状や配置から、既知の動物の骨格と一致する部分が多いことが判明しました。

しかし、全体像を特定するには至らず、さらなる詳細な分析が必要とされています。

専門家によるミイラの鑑定評価

X線検査の結果を受けて、複数の専門家がミイラの鑑定を行いました。

その中には、解剖学者や民俗学者が含まれており、各専門家が異なる視点から評価を行いました。

解剖学的観点からは、ミイラの骨格が複数の動物の骨を組み合わせた可能性が指摘されました。

一方、民俗学的視点では、こうしたミイラが地域の伝承や信仰とどのように結びついているかが検討され、過去の類似事例との比較が行われました。

これらの評価から、ミイラが人為的に作られた可能性が高いとの見解が示されています。

ミイラが示すカッパ伝説の背景

カッパのミイラの存在は、五島列島におけるカッパ伝説の深さと広がりを物語っています。

この地域では、水辺にまつわるさまざまな伝承が存在し、カッパもその一部として語り継がれてきました。

ミイラの存在は、地域の人々がカッパの存在を信じ、畏敬の念を抱いていた証とも言えます。

また、こうしたミイラが作られた背景には、外部からの関心を引き、地域の文化や伝統を伝える意図があった可能性も考えられます。

このように、カッパのミイラは、単なる遺物としてだけでなく、地域の歴史や文化を理解する上で重要な手がかりとなっています。

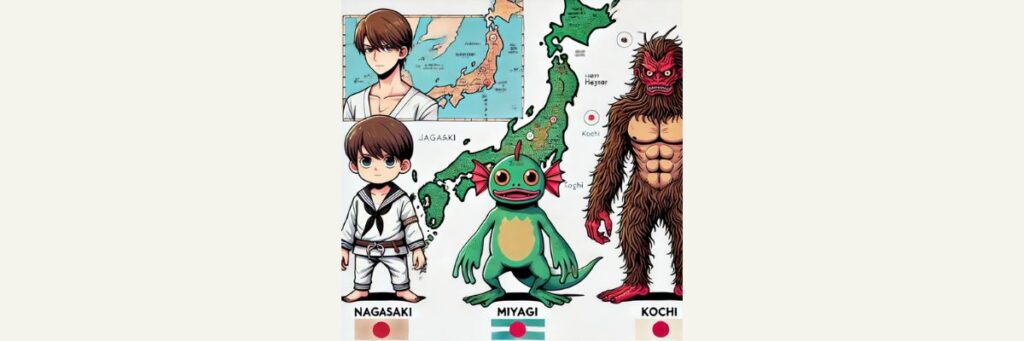

他地域におけるカッパ伝説との比較

高知県のカッパ伝説とその特徴

高知県では、カッパは「エンコ」や「シバテン」と呼ばれ、独特の伝承が存在します。

エンコは川の淵に棲み、夜になると岸へ上がって歩き回るとされ、シバテンは全身に毛が生えた小柄な姿で、人間に相撲を挑む妖怪として描かれています。

これらの伝承は、地域の自然環境や生活習慣と深く結びついており、カッパ像の多様性を示しています。

宮城県のカッパ伝説とその特徴

宮城県でもカッパに関する多くの伝承が残されています。

色麻町の磯良神社は、木彫りのカッパを御神体とし、水難除けや縁結びのご利益があるとされています。

また、登米市の「河童神様の碑」は、明治15年に建立され、水運に関する信仰と結びついています。

これらの伝承は、地域の文化や信仰と密接に関連しており、カッパが人々の生活に深く根ざしていることを物語っています。

各地のカッパ伝説に見る共通点と相違点

各地のカッパ伝説を比較すると、共通して水辺に棲む妖怪として描かれ、人間との関わりや悪戯が語られています。

一方で、その姿形や性格、呼び名には地域ごとの特徴があり、例えば高知県の「シバテン」は相撲好きとして描かれ、宮城県のカッパは信仰の対象として祀られることが多いです。

これらの相違点は、地域の風土や文化、歴史的背景の違いを反映しており、カッパ伝説の多様性と普遍性を示しています。

カッパのミイラの歴史とその作り方

カッパのミイラの歴史的背景

日本各地には、カッパのミイラが伝えられている場所がいくつか存在します。

例えば、佐賀県伊万里市の松浦一酒造には、全長約70センチのカッパのミイラが保管されています。

また、茨城県土浦市の満蔵寺には、河童の手のミイラが伝えられており、地域の伝説と深く結びついています。

これらのミイラは、江戸時代から明治時代にかけて、見世物や信仰の対象として作られたと考えられています。

カッパのミイラの作り方

カッパのミイラの作り方に関する具体的な資料は限られていますが、同様の未確認生物のミイラ作成方法から推察することができます。

例えば、人魚のミイラは、猿の上半身と魚の下半身を組み合わせて作られたとされています。

この手法を応用し、カッパのミイラも複数の動物の部位を組み合わせて作られた可能性があります。

具体的には、猿の手や魚の鱗を使用し、水棲生物の特徴を持つ姿を再現したと考えられます。

カッパのミイラに関する最新の研究と分析

近年、未確認生物のミイラに対する科学的な分析が進められています。

例えば、岡山県の寺院に伝わる「人魚のミイラ」は、CTスキャンやDNA分析の結果、紙や布、綿などを組み合わせて作られた人工物であることが判明しました。

同様の手法で、カッパのミイラも分析が行われれば、その正体が明らかになる可能性があります。

しかし、現時点では詳細な科学的分析が行われていないミイラも多く、今後の研究が期待されます。

まとめ

長崎県五島列島には、古くからカッパに関する伝説が数多く存在します。

地元住民の中には、実際にカッパを目撃したと語る人々もおり、その証言は地域の文化や歴史と深く結びついています。

また、地元のお寺にはカッパのミイラとされるものが保管されており、その正体を解明するためにX線検査が行われたこともあります。

これらの事例は、カッパ伝説が地域社会に深く根付いていることを示しています。

一方で、他地域でもカッパのミイラが存在し、その多くは江戸時代のミイラ造形師が他の動物の一部を組み合わせて作ったものとされています。

これらのミイラは、地域の伝承や信仰と結びつき、文化的な価値を持っています。

カッパの存在については、科学的な証拠が乏しいため、その実在性を断定することは困難です。

しかし、これらの伝説やミイラは、地域の歴史や文化を理解する上で貴重な資料となっています。

今後も、これらの謎に対する研究や調査が進むことで、新たな発見や視点が生まれることが期待されます。

コメント