2025年3月27日放送の『ナゼそこ?』(テレビ東京系)では、常識を覆す「0円生活」を実践する“仙人”たちに密着。

舞台は奈良県の天空集落、福岡県の山中、そして富山県の山奥。

彼らは電気もガスも通らない場所で、誰にも頼らず、自分の手で住まいをつくり、自然の恵みだけで生きる驚異のライフスタイルを確立しています。

中には築100年の古民家で、13歳の息子とともにマムシを食べて暮らす家族や、元・海外で華々しく活躍していた人物まで登場。

さらに、X JAPANのToshlさんが「一晩泊めてください」とリアル交渉する企画も放送され、そのギャップと発見に多くの視聴者が心を揺さぶられました。

本記事では、番組で紹介された「0円生活仙人」たちの生活の実態、彼らが山奥で生きる理由、驚くべき日々の工夫などを、放送内容をもとに徹底解説。

読み終えたとき、「生き方」の選択肢が広がる、そんな感覚をあなたに届けます。

奈良県・天空集落での自給自足生活

築100年の古民家で暮らす家族の物語

奈良県の山間部、標高約600メートルの位置にある天空集落には、築100年を超える古民家で生活する家族がいます。

彼らは都会の喧騒を離れ、自然と共生する生活を選択しました。この古民家は、木造建築の趣をそのままに残し、昔ながらの日本家屋の風情を感じさせます。

家族は自らの手で家を修繕し、伝統的な建築技術を学びながら住まいを維持しています。

電気やガスといった現代的なインフラに頼らず、薪を使った調理や暖房を行い、井戸水を生活用水として利用しています。

このような生活は、現代社会において希少であり、多くの人々にとって新鮮な驚きを与えています。

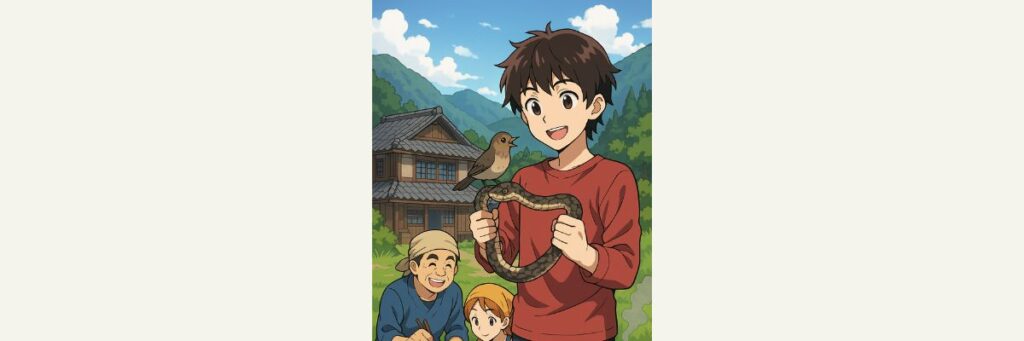

13歳の子供と野鳥の友情物語

この家族の13歳になる息子は、自然の中で育ち、動植物との深い関わりを持っています。

特に彼は、近隣の森に生息する野鳥との特別な絆を築いています。

毎朝、彼は自宅の庭で野鳥に餌を与え、鳥たちも彼の存在を認識しているかのように集まってきます。

彼は鳥の種類や習性を独学で学び、観察を続けることで、自然界の微妙な変化やサイクルを理解しています。

この経験は、彼にとって教科書では学べない貴重な教育となっており、自然との共生の大切さを実感しています。

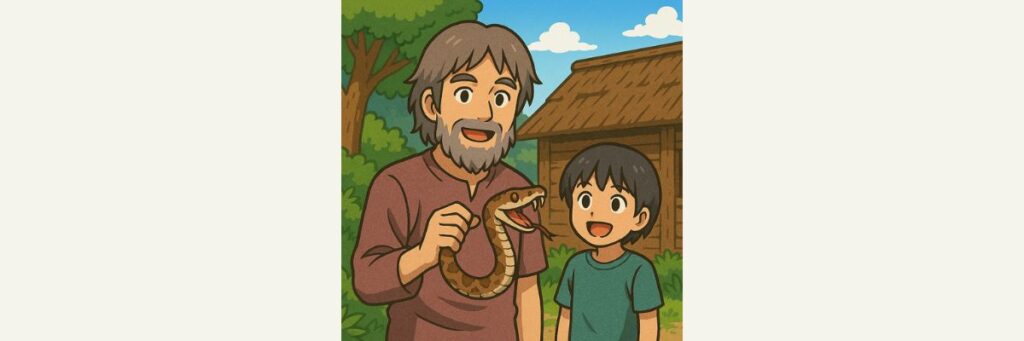

マムシも食す!驚きの食生活

この家族の食生活は、周囲の自然環境を最大限に活用した自給自足が基本です。

山菜や野草、川魚などを採取し、季節ごとの食材を楽しんでいます。

中でも特筆すべきは、マムシを食材として取り入れている点です。

マムシは毒蛇として知られていますが、適切な処理を施すことで食用とすることができます。

彼らはマムシを捕獲し、内臓を丁寧に取り除いた後、焼き物や揚げ物として調理します。マムシの肉は淡白で高タンパク、滋養強壮の効果があるとされています。

このような食生活は、自然の恵みを無駄にせず、資源を有効活用する彼らの哲学を反映しています。

福岡県・山中で発見された仙人の正体

海外で20年以上活躍した驚きの経歴

福岡県の山奥で発見された「仙人」と称される人物は、実は海外で20年以上にわたり活躍してきた経歴を持つことが明らかになりました。

彼はかつて海外で専門的な職業に従事し、その分野で高い評価を受けていました。

しかし、ある時点で都会の喧騒やストレスから離れ、自然と共生する生活を求めて日本の山間部に移住する決断を下しました。

このような背景から、彼の生き方は多くの人々にとって驚きと興味を引き起こしています。

仙人の自給自足生活の実態

山中での生活は、現代社会の便利さとは無縁のものです。

彼は自らの手で住居を建設し、食料の多くを自給自足しています。

具体的には、野菜や穀物を栽培し、近隣の自然から得られる食材を活用しています。

また、電気やガスといったインフラに頼らず、薪を使った調理や暖房を行い、雨水を生活用水として利用しています。

このような生活は、現代人が忘れかけている自然との調和や資源の大切さを再認識させてくれます。

山奥での生活を選んだ理由とは?

彼が都会の便利な生活を捨て、山奥での生活を選択した背景には、現代社会の過度なストレスや人間関係の複雑さから解放されたいという強い願望がありました。

また、自然の中で自己完結型の生活を送ることで、本来の人間らしい生き方を取り戻したいと考えたのです。

さらに、彼は自身の経験や知識を活かし、持続可能な生活のモデルを実践することで、他の人々にも影響を与えたいと考えています。

このような彼の生き方は、多くの人々にとって新しい価値観や生き方の選択肢を示しています。

ロック歌手Toshlの山奥ガチ交渉記

富山県の山奥での自給自足体験

2025年3月27日放送のテレビ東京系列『ナゼそこ?』では、ロック歌手のToshlさんが富山県の山奥を訪れ、自給自足の生活を送る人々を取材しました。

この地域は、豊かな自然環境に恵まれ、都市部から離れた静寂な場所です。

Toshlさんは、そこでの生活を体験し、自然と共生する暮らしの魅力や課題を肌で感じ取っていました。

この体験を通じて、彼は現代社会における生活の在り方や、自然との関わり方について深く考えさせられたようです。

「一晩泊めて」交渉の行方

番組内でToshlさんは、富山県の山奥で自給自足の生活を送る家庭に対し、「今晩泊めてほしい」と直接交渉を試みました。

この試みは、都会の生活とは異なる人々との交流を通じて、彼らの生活哲学や価値観を理解しようとするものでした。

交渉の結果、Toshlさんはその家庭に迎え入れられ、一晩を共に過ごすことができました。

この経験を通じて、彼は自給自足の生活の実態や、人々の温かさを実感し、深い感銘を受けた様子でした。

Toshlが感じた山奥生活の魅力

Toshlさんは、富山県の山奥での自給自足生活を体験する中で、自然と一体となった暮らしの魅力を強く感じたと語っています。

都市部の便利さとは異なり、自然の恵みを直接感じながら生活することで、日々の充実感や生きる喜びを再認識したようです。

また、地域の人々との交流を通じて、コミュニティの絆や助け合いの精神の大切さも実感しました。

この体験は、彼にとって新たな価値観や人生観を見つめ直す貴重な機会となったようです。

過去の『ナゼそこ?』で紹介された0円生活仙人たち

沖縄・宮城島の“亀仙人”の漂流物ハウス生活

沖縄県の離島、宮城島で「亀仙人」と呼ばれるじょうぐち はるおさん(通称ジョージさん)は、約45年間にわたり自給自足の生活を続けています。

彼の住まいは、海から流れ着いた漂流物を利用して建てられた手作りの家で、建築費は一切かかっていません。

生活用品も捨てられた物や漂流物を再利用し、釣り竿は折れたものを修理して使用しています。

食料は自ら芋を植えたり、ミカンを採取するなどして自給しています。

年金や生活保護も受けず、陸の孤島でたった一人、自給自足の0円生活を続ける彼の姿は、多くの人々に驚きと感銘を与えています。

富山県・雪山で自給自足0円生活を送る仙人

富山県の奥深い雪山で自給自足の生活を送る仙人が紹介されました。

彼は電気・ガス・水道といったインフラに頼らず、約2000坪の敷地内に17棟もの小屋や五右衛門風呂を自らの手で建築し、自然と調和した生活を送っています。

このような生活は、現代社会における持続可能な暮らしの一例として注目されています。

屋久島で40年間密林暮らしを続ける仙人の生活

屋久島の密林の奥深くで、廃材を活用して建てた0円ハウスに40年間も暮らす仙人が紹介されました。

彼は電気やガスといった現代的なインフラに頼らず、自然の中で自給自足の生活を続けています。

この生活は、現代社会における持続可能な暮らしの一例として、多くの人々に示唆を与えています。

鹿児島県・幕末の古民家で暮らす仙人の物語

鹿児島県の森の中で、約170年前の幕末に建てられた古民家に一人で暮らす仙人が紹介されました。

彼は過去に「世界を動かす100人」に選出された経験を持つ人物で、都会の生活を離れ、山奥での生活を選択しました。

この選択の背景には、現代社会の喧騒から離れ、自然と共生する生活を求める強い意志がありました。

まとめ

2025年3月27日放送の『ナゼそこ?』では、「0円生活 仙人」に焦点を当てた特集が放送されました。

奈良県の天空集落での古民家暮らし、福岡の山中で静かに暮らす元海外エリート、そして富山の山奥でToshlさんが体験したリアルな自給自足生活など、現代社会では考えられないような生活スタイルが次々と紹介されました。

これらの人々に共通しているのは、「不便さ」の中にこそある「豊かさ」を実感しながら暮らしているという点です。

彼らは便利さや物質的な豊かさを求めるのではなく、「自然との調和」や「自分らしい生き方」を大切にしています。

特に印象的だったのは、現代の子どもが自然と共に育ち、野鳥との交流を楽しむ姿や、マムシをも無駄にせず食材として扱う知恵。

そして、Toshlさんが自ら現地を訪れ、人々の温かさや自然の厳しさを体験したことからも、多くの学びを受け取ることができました。

筆者自身もこの放送を通じて、「本当に必要なものとは何か?」を見直すきっかけになりました。

都市での生活では見過ごされがちな、生きる力、自然とのつながり、そして人との本質的な関係性。

これらが『ナゼそこ?』で描かれた「0円生活仙人」たちの真の魅力なのだと感じます。

「不便を選ぶ」という選択肢が、今こそ見直されるべきなのかもしれません。

コメント